木板看板作成で白色で下地がみえるカスレ塗り仕上げをしてみました。

塗装の仕上げと言えば「きれいに見える仕上り」は大事ですが、あえて下地が見えるように「透け」や「カスレ」などを作りムラのある何とも言えない味のある仕上げ塗りは逆に難しいですね。きれいに塗装しても塗料が乾く前にウエスやタオルなどで拭き取り、木の表面の柔らかい所は色が入りやすく、節など硬い部分は色が入りにくいので拭き取ると簡単に取れてしまいます。また、木の角など拭き取りやすい所も色は取れるので何とも言えない風合いを出すことはできると思います。塗料は一般に市販しているアクリル系の水性塗料「艶消し系」で、塗料の濃さは少し薄め過ぎの方が拭き取りやすいかもしれません。木の硬さにもよるので濃度は調整してください。一晩経てば臭いは少し残りますが文字やイラストを書くことはできると思います。

塗装前

塗装前  水性塗料 塗装作業中

水性塗料 塗装作業中  塗装ウエス拭き取り仕上げ コメント0件

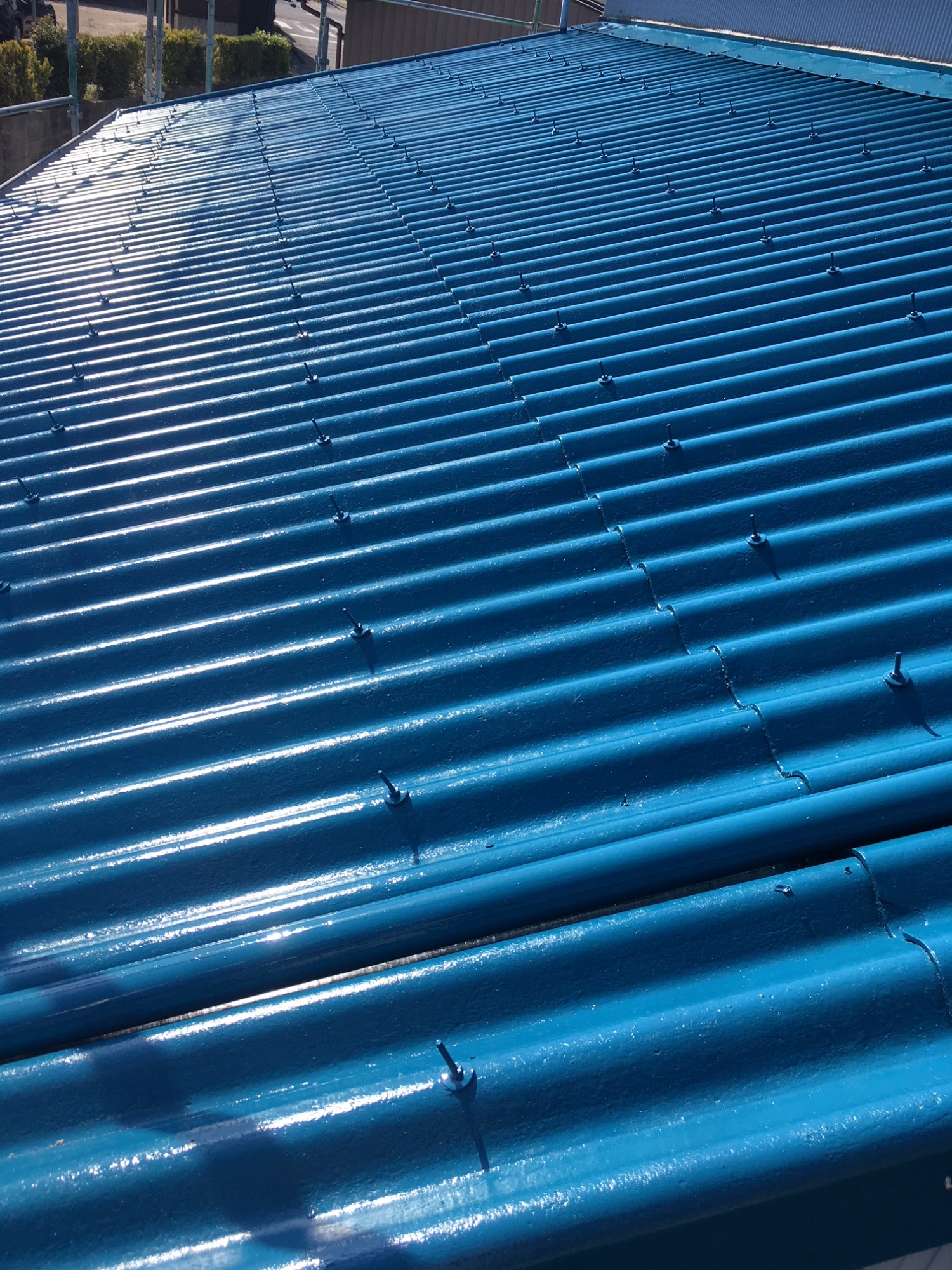

塗装ウエス拭き取り仕上げ コメント0件スレート屋根の色が剥がれてきたので塗り替えたい

スレート屋根は塗装の仕方によって長持ちするかしないかに分かれます。色がまだらの様に剥がれてくる場合は高圧洗浄不足や下塗りの塗装を省いた塗り方をされていることがあり、しっかり洗い流すと汚れごと全部剥がれ落ちてきれいになるという事もあります。剝がれないように綺麗に塗り替えたいなら私たちプロにお任せ下さい。下地処理などしっかりとした仕事で毎日きれいに仕上げています。

塗装前 剥がれ状況

塗装前 剥がれ状況  塗装完成 コメント0件

塗装完成 コメント0件見た目でもわかる「錆や剥がれ」のある鉄骨階段の塗り替え依頼も増えてます。

鉄骨の錆や剥がれなどはパット見た目でも劣化していると判断できますので塗り替えの工事を請ける事が多いですね。一言に階段鉄骨と言っても階段の形状も様々で傷み具合も屋根が設置しているかでもかなり違いますね。錆止めや上塗りを塗って丈夫にすることも大事ですが、塗装した時に踏み板部分の表面もツルツルになるので雨が降ると足を滑らせて転倒することもあると思います。そんな怪我をしないようにするためにも滑り止めの塗装仕様に変えるなど機能面でも対応しています。

コメント0件

コメント0件屋根に塗る塗料で外壁に塗る事はできるの?

「屋根に使用する塗料を外壁にも使用する事ができるのか」という事を言われたことがありますが、それは屋根と同じ系統の素材もしくは塗料が屋根素材と外壁素材と同じもので対応できるかという事で見分けています。例えば弊社で使用している材料で言えば、屋根がトタンで外壁も同じトタンなら問題なく使用できますが、屋根がカラーベストで外壁がサイディングの場合も同じ系統なので同じ屋根材塗料で壁もOKとなります。しかし、上塗りは同じ材料でも下塗り材は別の材料という事が多いので、下塗り材で上塗りの性能を十分に発揮するように調整しています。但し、外壁の材料を屋根に塗る事はできても屋根のような過酷な環境に耐えるようにはできてないと思うのであまりお勧めしません。基本はやっぱり屋根は屋根用、壁は壁用の塗料が望ましいと思います。

コメント0件

コメント0件シャッター塗装をお勧めしている所とお勧めしない所の違いは。

シャッターの塗装は状態により塗装した方がいいのですが、塗装した後、どのようにシャッターの使用をしているかによっても違ってくると思いますが、塗装した後にシャッターを上げたまま動かさないという方は塗装をお勧めしません。なぜなら塗装後にシャッターを上げたままになるとシャッターボックスの中で塗装面の塗膜同士がくっついてしまい、いざシャッターを降ろそうと思っても降りないってこともまれにあるからです。シャッター塗装は降ろしっぱなしか頻繫に動かしている方にはお勧めです。シャッターも外壁同様に劣化してきますので塗装は必要だと思います。

コメント0件

コメント0件木に色を塗る塗料はアクリル系の水性塗料が意外とお勧めです。

木の板に塗る塗料で昔からペンキと言えば薄め液(溶剤系)で塗りやすい程度に薄めて塗るというのが一般的でしたが、やはり臭いが気になるし有機溶剤系塗料という事なので外部で使用するならいいですが、内部では塗った後も数日間臭いが出続けて臭いにより目が痛くなったり頭痛がしたりとそんなトラブルがあります。臭いを気にせず手についても洗い流せることを考えるとやはり水性塗料でしょう。密着性も良いですし水性塗料は塗りやすいです。

コメント0件壁に塗る塗料と床に塗る塗料は「塗膜性質」が全然違う

外壁に塗る塗料と床に塗る塗料は見た目は同じですが塗料の性質が全然違う事はご存知でしょうか。使用目的からしても違うと思いますが外壁塗料は塗装したら紫外線や雨などから建物の保護をする機能はありますが、床用の塗料はそのような機能はほとんどなくて壁用の塗料よりも材料費が高いという事があります。それは床用塗料は塗装したらその上を歩いたり車両やフォークリフトが通ったりと塗膜の「耐久性」という意味では外壁塗料にはない機能です。踏まれても密着性に優れた床材では塗膜の剥がれにくさや擦り傷などにも強いように「塗膜の硬さ」も全然違いますね。

コメント0件

コメント0件外壁のここだけは塗っておきたい場所は

外壁のここだけは塗っておきたい場所は「雨の直接当たるひさし屋根」や「破風板などの木部」です。特に木部でも直接雨の当たるウッドデッキなどは水切れが悪いので劣化が進みやすいと思います。ウッドデッキは耐候性を高めるために防腐剤などの塗料を塗りますが、絶えず雨の当たる部分では塗料の水弾き効果も短く定期的にこまめに塗らないと維持できないのでコストがかかってしまいますね。少しでも長持ちさせるためには新たに屋根を設置するかデッキ材を人口木のプラスチック製の木材に変更するといいでしょう。

コメント0件外部塗装工事で劣化が進みそうな部分を保護できるようにご提案しています。

傷みや劣化した部分はそれぞれでいろんな状態や環境によって変わると思いますが、破風部分は木部の劣化などが進み塗り替えしても木の素地が傷み過ぎてすぐに剥がれてきそうな状態の現場もよく目にします。破風は雨に当たりやすい部分なので水分を吸収しないように守る必要があるのでガルバリウム鋼板でカバーして保護することが多いです。塗装に比べて予算も余分にかかりますが、耐久性は何倍もあり見た目もきれいに仕上がります。

コメント0件

コメント0件塗装のついでにベランダ床も張り替えたいと依頼を受けました。

ベランダ床でもいろんな種類があると思いますが、アルミフレームのタイプの床材はプラスチック製のいわゆる「デッキ材」と呼ばれる素材でちょっと特殊な材料で、軽くてとても丈夫な材質となっています。弊社も取り換え工事は頻繫に行っているので旧床材を剝がした後はその下の板金の面を清掃して塗装し直してから新しい床材を被せて仕上げます。床の下まで掃除して塗装までする業者はなかなかいないと思いますよ。

錆止め塗装

錆止め塗装  上塗り塗装

上塗り塗装 カレンダー

最近のコメント

- コンクリートブロックなどの塗装もよくしますが、塗り替えの場合でブロック花壇の塗装があります。ブロック塀の花壇は見える部分の外側を塗装しますが、花壇なので雨も入るし水撒きもします。常に濡れている状態が続くので中から水分が蒸発しようと外側に水分が出てきて塗装の面を押し上げて剝がれるという事もよくありました。花壇の塗装をする時には水分を通過できる塗料(透湿性)を使用するなど剥がれにくい塗料をお勧めします。

- サイデイング外壁のクリア仕上げは模様面に釘が撃ち込まれていることもあり、その釘頭が壁色にタッチアップされて変色しているので、その部分は予め補修して埋めておくかクリア仕上げした後に補修するか悩みますが、実際には最終的に透明を塗ると外壁の色も少し濃くなるなど変化するので先に色を調合してタッチアップ塗りをするのは難しいのではと思います。

- コーキング目地も同じで、きれいな状態になるように仕上げています。きれいな表面に仕上げるにはコーキングの癖「コーキングを出してからどのくらいで表面が乾いてくるのか?コーキング打設後に目地のマスキングテープはどのタイミングで取ったらいいのか。全ては早め早めに処理することが大事でコーキングをコントロールするには相当難しいのですが、今までの経験を生かしてどの季節でもきれいに仕上がるように調整して作業しています。

- コケの除去剤を実際に使用してみましたが、コケにかけてすぐに枯れるというものではなく数日間かけてゆっくり効いてくるみたいです。また、コケ以外にもカビの発生の多いので、塀など高圧洗浄で洗えるなら洗い流した方が早いと感じました。

- 塗装仕上げの基本は「速く均等に塗り広げる」事が重要で、樋の部分では繋ぎ目までを通しで塗り広げることで艶も均等な仕上がりとなるので、途中で手を止めないように気を付けて仕上げています。

- 弊社ではサイディング外壁も臭いの少ない水溶性塗料を使用することが多く耐久性に優れた塗膜と汚れにくい低汚染型の塗料(関西ペイント・トウペ)を使用しています。もちろん艶あり塗料と艶消し塗料があり、水弾き重視では艶あり塗料を推奨、和風の日本作りのお宅では艶消し塗料の落ち着いた空間作りなどお勧めしています。

- 古くなった屋根材(波板)は手で触ってみると分かりますがとても脆く少し手で押さえただけでもパリッとひび割れが出ることがあります。この場合は屋根の寿命なので台風が近づくこの季節は早めに取り換える事をお勧めします。強風で隣接お宅に飛んでいくとご迷惑おおかけしてしまう事もあるので早めの対応をお願いいたします。

- 厚膜塗装仕上げ通常よりも塗膜が分厚い分、施工単価も高くなりますが、耐久性が強いので車の駐車スペースやリフト走行などもできて硬い仕上がりとなります。

- 普段は雨の予想が出ている場合は塗装以外の養生(ビニール貼り)や清掃や下地処理など雨がいつ降っても大丈夫のように体制を整えてます。

- 屋根塗装の場合はある程度材料をまとめて練り合わせる(2液型塗料)ので、材料の効果反応を少しでも抑えるために材料は日陰に置くなど保管場所も考えて作業しています。